Voleur

Fils en surplomb

Dans les vallées tessinoises, tous les déplacements entre le fond de la vallée et les montagnes se faisaient à pied. Cela exigeait beaucoup de force physique et, parfois, de véritables compétences en matière d’alpinisme. C’est pour cette raison que le système de fil de fer en porte-à-faux a été développé vers la fin du 19e siècle.

Envoie-toi sur le fil !

Certains téméraires ont risqué leur vie en utilisant le fil en surplomb comme moyen de transport personnel. Ils utilisaient du bois et des cordes pour glisser sur le fil en surplomb. C’était très dangereux !

Qu’est-ce qu’un fil en surplomb ?

Les fils en porte-à-faux sont des câbles tendus utilisés par la population pour descendre des charges de foin, de bois ou d’autres choses de la montagne au fond de la vallée. La charge ne va que dans un sens car elle exploite la pente et il n’y a pas de moteurs.

L’histoire des fils gaufrés

par Marco Cittadini

La récolte du foin et du bois, qui était restée inchangée pendant des siècles, a connu un changement majeur vers la fin du 19e siècle avec l’apparition des fils de fer gaufrés. Ainsi, alors que le travail de fauche et de récolte du bois restait inchangé, le déplacement des zones élevées vers le fond de la vallée changeait radicalement puisque les fils en surplomb étaient immédiatement utilisés pour rabattre le foin et le bois de chauffage de la forêt.

Leur large diffusion a eu un avantage économique et le mérite incontestable d’épargner aux agriculteurs, au moins en partie, le dur travail de porter des charges qui, pendant des siècles, a pesé sur les épaules des montagnards.

Une fois la décision d’acheter le fil prise, la longueur à vol d’oiseau a été estimée aussi précisément que possible, à laquelle on a ajouté environ 1/5, ce qui a donné les mètres à acheter. Le burdiòn3 était acheté en rouleaux d’un diamètre d’environ 80 cm, vendus au poids. Un rouleau pesait en moyenne 40 à 50 kilogrammes et avait des longueurs différentes en fonction des diamètres. Le diamètre du fil a été choisi en fonction de la longueur de l’itinéraire et de l’utilisation prévue. Pour l’abattage du foin forestier, les types les plus couramment utilisés avaient des diamètres de 5-6 mm. Cependant, il a parfois été nécessaire d’utiliser des diamètres plus importants, à savoir 8 mm si les tronçons atteignaient

supérieure à environ 500 m. Pour le bois, généralement plus lourd, un diamètre de 10 à 14 mm doit être utilisé si le parcours est long.

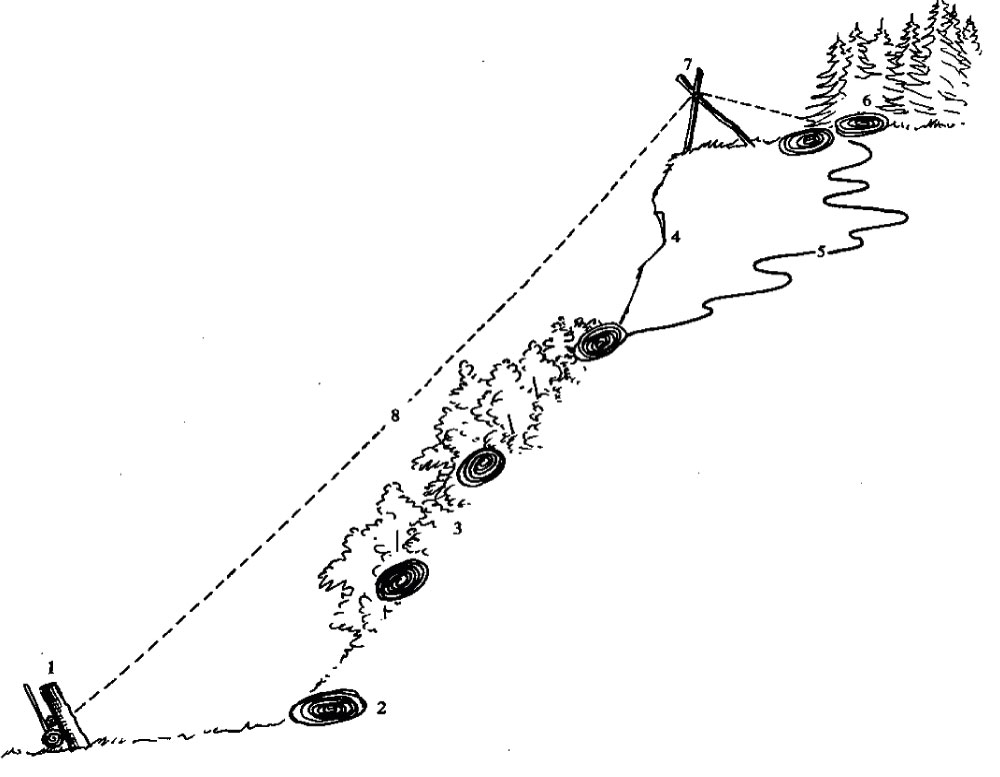

La première phase des travaux d’implantation a consisté à amener le burdiòn du fond de la vallée jusqu’au čavalètt, c’est-à-dire jusqu’à la station de départ sur la montagne. L’un des porteurs a également dû emporter tout le matériel de soudage. Chargement des premiers rouleaux sur le čèdri4 ont été laissés dans la zone forestière, entre les batüda5 et les pieds des rochers ; on a essayé de les placer à des distances égales (jamais plus) à la longueur d’un rouleau (50-80-100 m) les uns des autres, et en veillant à les maintenir au sol dans la trajectoire qu’emprunterait le fil. Au-delà de la base des rochers, on continuait comme on pouvait (sur ou hors sentier), même le long des zones imperméables qui rendaient l’opération très pénible, jusqu’à la zone d’ancrage du fil de fer d’où partait la corde métallique tendue. Une fois arrivé au point de départ en amont, le rouleau était enroulé autour d’un arbre ou d’un rocher. Le fil est ensuite déroulé et, une fois terminé, il est soudé au rouleau suivant jusqu’à ce qu’il atteigne la station en aval.

3. Tige de fer d’un diamètre de 5 à 14 mm, fournie en bobines de différentes longueurs, utilisée pour les fils en porte-à-faux.

4. Moissonneuse pour transporter du foin, du bois, du fromage, etc.

5. Station d’arrivée en fil gaufré.

L’installation d’un câble en porte-à-faux

1. Batüda (gare d’arrivée)

2. Burdiòn (corde)

3. Zone forestière

4. Rochers

5. Sentier ou itinéraire hors sentier

6. Zone d’ancrage

7. Cavalètt (station de départ)

8. Câble métallique étiré

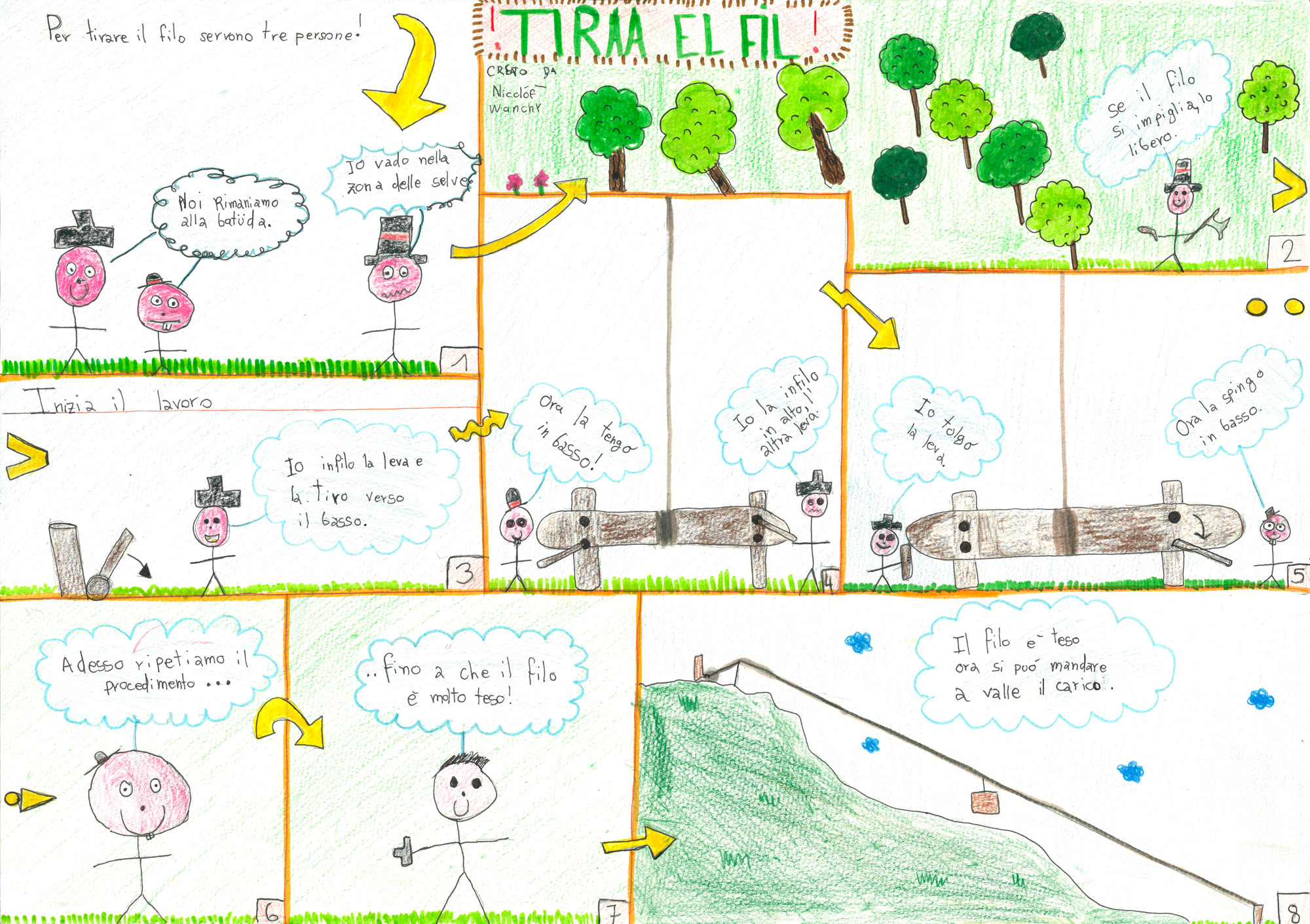

Tirè ul fir

Tirer le fil n’est pas si simple. Nous vous l’expliquons en bande dessinée !

Voleur

La buzza

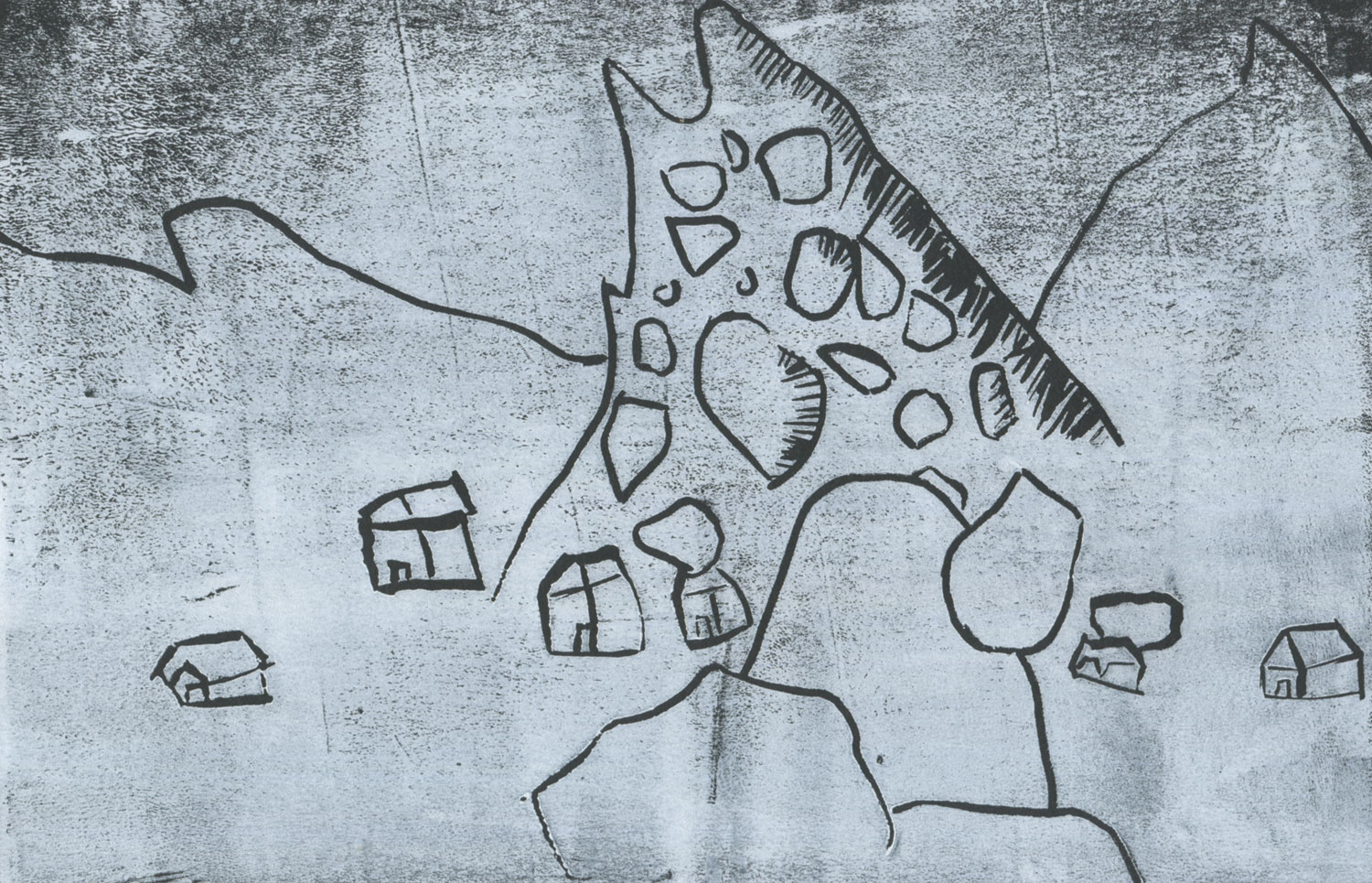

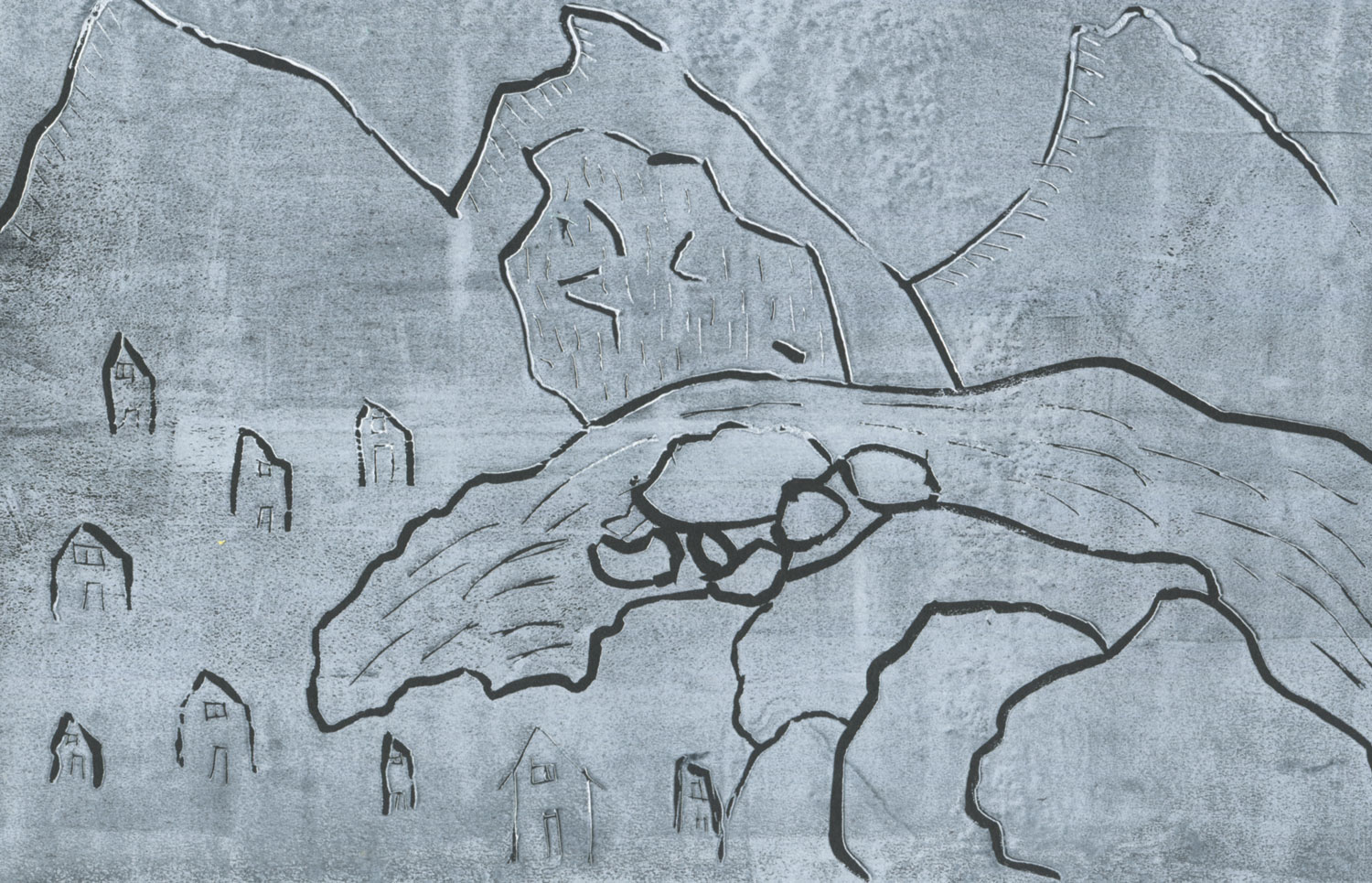

Le glissement de terrain du Monte Crenone

En septembre 1513, un important éboulement s'est produit sur le Monte Crenone. Environ 20 millions de m3 de roches se sont détachées de la zone proche du sommet. Les débris ont été canalisés dans la vallée et se sont écoulés dans la plaine, formant une barrière entre les deux montagnes. La zone où s'est produit l'éboulement est encore appelée "Büza di Biasca".

Le barrage naturel

Les débris descendus du Monte Crenone ont bloqué le cours de la rivière Brenno, formant un argi- ne de 60 m de haut. Au fil du temps, les trois rivières (Orino, Legiüna et Bren- no) ont continué à charrier de l'eau, qui a lentement commencé à former un lac. Pour se protéger de l'eau qui inondait toute la plaine, les habitants de Malvaglia se sont installés plus haut, où l'on peut encore voir aujourd'hui de vieilles maisons.

Lac de Malvaglia

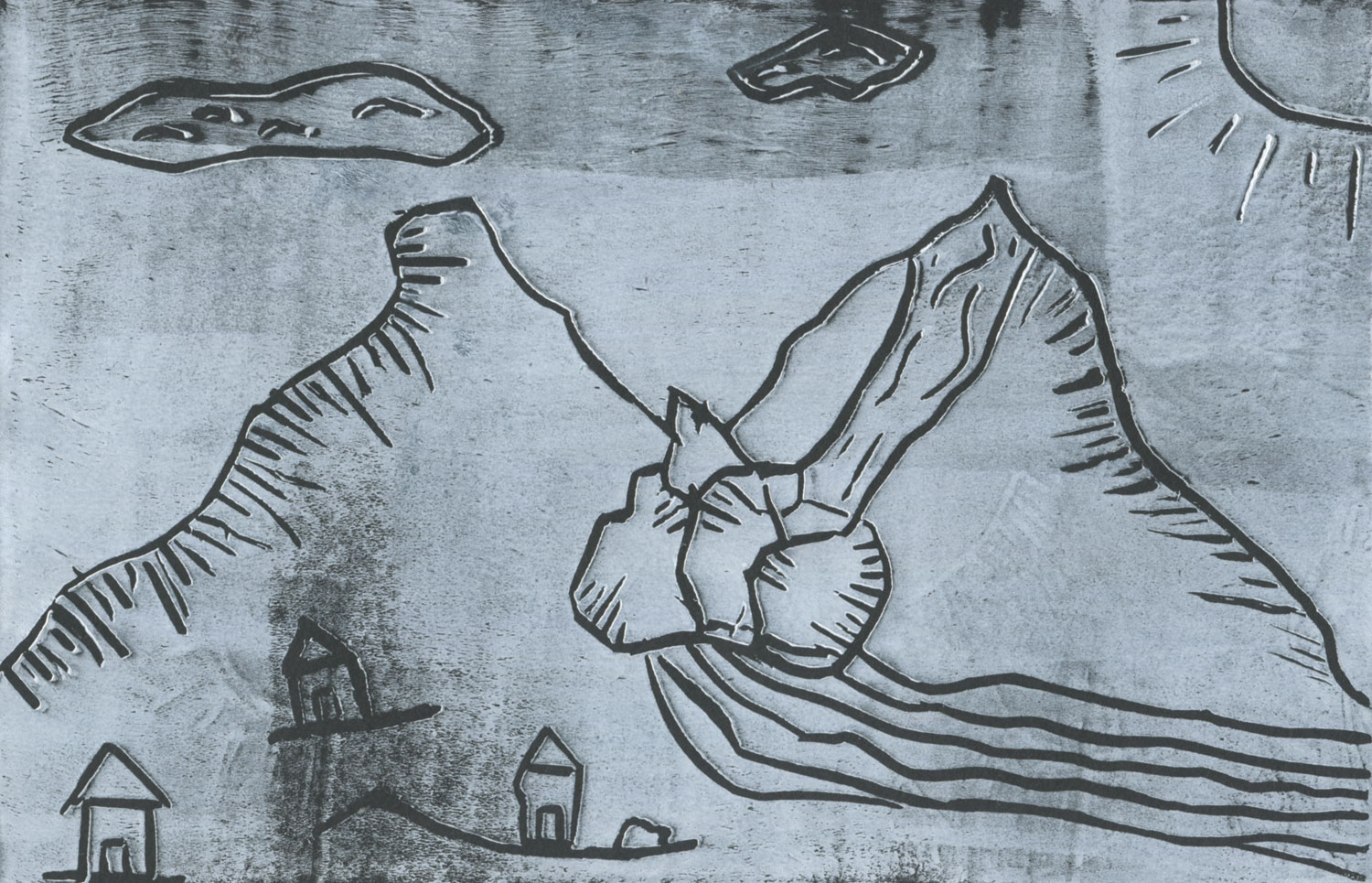

Au cours des deux années qui ont suivi le glissement de terrain, le lac s'est rempli au maximum. Il était long de 5 km, profond d'environ 40 m et contenait 130 millions de m3 d'eau. La surface de l'eau se trouvait à 390 m au-dessus du niveau de la mer. L'eau a atteint la moitié du clocher de Malvaglia et a presque touché le château de Serravalle ; tout Malvaglia, jusqu'à Rongie, a été submergé. Les autres villages partiellement submergés sont Loderio et Semione. La légende raconte que le curé de Malvaglia se rendait en bateau au clocher de l'église Saint-Martin pour y faire sonner les cloches.

La Buzza

Le 20 mai 1515, en raison de la pression de l'eau, le barrage naturel s'est rompu, provoquant la Buzza di Biasca. La vague avait une hauteur de 10 m et une vitesse de 40/60 km par heure. L'impact a été dévastateur : la vague a suivi le cours du fleuve Ticino jusqu'à atteindre le lac Majeur deux heures et demie plus tard. Une heure après la rupture du barrage, la vague a atteint Bellinzona où elle a contourné le Castel Grande, brisé une partie du mur et le pont Torretta. Sur son passage, selon les rapports de l'époque, le Buzza a fait jusqu'à 600 victimes.

Le processus

Il était impensable que la destruction du barrage soit d'origine humaine. D'ailleurs, les seuls à avoir gagné à la disparition du lac sont les Malvagliesi puisqu'ils ont récupéré leurs champs. L'idée s'est donc répandue qu'ils avaient utilisé la magie pour se débarrasser de l'eau qui encombrait le village. Les Biaschesi décident alors d'intenter un procès aux Malvagliesi, qui se tient à Bellinzone devant une commission des cantons confédérés. Les Biaschesi accusent les Malvagliesi d'avoir demandé à deux magiciens arméniens de rompre le barrage. Les Malvagliesi se sont défendus en apportant la preuve qu'ils avaient engagé un "artifex" (ingénieur) pour contrôler l'écoulement des eaux du lac. Les juges ont donné raison aux Malvagliesi.