Ladrigo

I fili a sbalzo

Nelle valli ticinesi tutti i trasporti tra fondo valle e montagna avvenivano a piedi. Questo richiedeva molta forza fisica e, a volte, vere e proprie doti di alpinismo. Per questo motivo verso la fine dell’800 si sviluppò il sistema dei fili a sbalzo.

Mandarsi sul filo!

Alcuni spericolati rischiavano la vita utilizzando il filo a sbalzo come mezzo di trasporto personale. Sfruttavano legni e corde per scivolare sul filo a sbalzo. Era molto pericoloso!

Cosa sono i fili a sbalzo?

I fili a sbalzo sono delle funi metalliche tese che servono alla popolazione per far scendere carichi di fieno, legna o altro dalla montagna al fondo valle. Il carico va solo in una direzione perché sfrutta la pendenza e non ci sono motori.

La storia dei fili a sbalzo

di Marco Cittadini

La raccolta del fieno e legname che per secoli aveva mantenuto immutate le sue fasi operative conobbe un importante cambiamento verso la fine dell’800 con l’apparire dei fili a sbalzo. Così, mentre il lavoro di falciatura e raccolta del legname rimasero invariati, lo spostamento dalle zone alte al fondovalle cambiò radicalmente in quanto i fili a sbalzo vennero subito usati per far scendere il fieno di bosco e per la legna da ardere.

La loro diffusione su vasta scala ebbe sia un vantaggio economico che l’indiscusso merito di far risparmiare ai contadini, almeno in parte, la dura fatica di portar carichi che per secoli gravavano le spalle della gente di montagna.

Presa la decisione di acquistare il filo si stimava il più esattamente possibile la lunghezza in linea d’aria della tratta a cui s’aggiungeva ca. 1/5, ottenendo i metri da acquistare. Il burdiòn3 si acquistava a rotoli del diametro di ca. 80 cm, venduti a peso. Un rotolo pesava mediamente 40-50 chilogrammi e aveva lunghezze diverse a seconda dei diametri. Il diametro del filo veniva scelto in funzione della lunghezza della tratta e dell’impiego previsto. Per far scendere il fieno di bosco i tipi più usati avevano i diametri di 5-6 mm. Capitava comunque di doverne adoperare di più grandi, cioè di 8 mm se le tratte raggiungevano tratte

maggiori ai 500 m circa. Per la legna, generalmente più pesante, se la tratta era lunga occorreva usare un diametro da 10 a 14 mm.

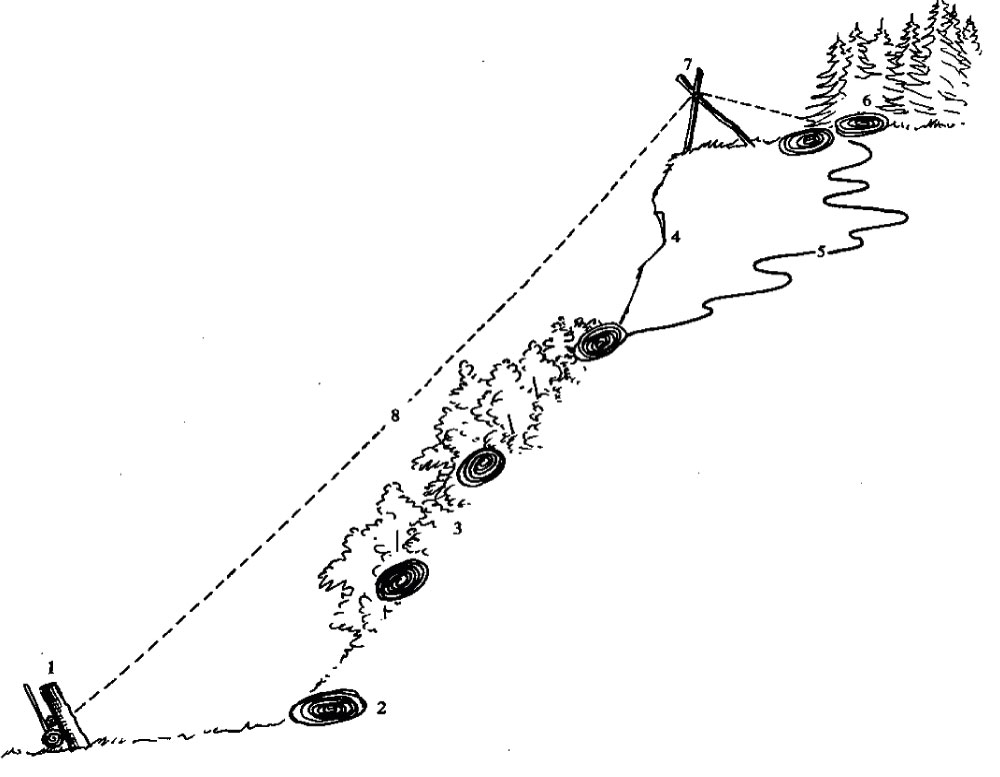

La prima fase del lavoro d’impianto consisteva nel portare il burdiòn dal fondo valle al čavalètt ossia alla stazione di partenza sulla montagna. Uno dei portatori doveva prendere con sé anche tutto il necessario per la saldatura. Caricati i primi rotoli sulle čèdri4 venivano lasciati nella zona delle selve, tra la batüda5 e i piedi delle rocce; si cercava di collocarli l’uno dall’altro a distanze pari (mai superiore) alla lunghezza di un rotolo (50-80-100 m) e facendo attenzione a mantenerle sul terreno nella traiettoria che avrebbe assunto il filo teso. Oltre la base delle rocce si proseguiva come meglio si poteva (tragitto su sentiero o fuori sentiero) anche lungo le zone impervie che rendevano il procede- re molto faticoso fino alla zona di ancoraggio del filo da cui sarebbe partita la corda metallica tesa. Arrivati nel punto di partenza a monte veniva attorcigliato il rotolo intorno a un albero o a un macigno. Poi il filo veniva srotolato e quando finiva veniva saldato al rotolo successivo fino a raggiungere la stazione a valle.

3. Tondino di ferro del diametro da 5 a 14 mm, fornito in rotoli di varia lunghezza, usato per i fili a sbalzo.

4. Arnese per portare il fieno, legna, formaggio, ecc.

5. Stazione d’arrivo del filo a sbalzo.

L’installazione di un filo a sbalzo

1. Batüda (stazione di arrivo)

2. Burdiòn (fune)

3. Zona delle selve

4. Rocce

5. Tragitto su sentiero o fuori sentiero

6. Zona di ancoraggio

7. Cavalètt (stazione di partenza)

8. Corda metallica tesa

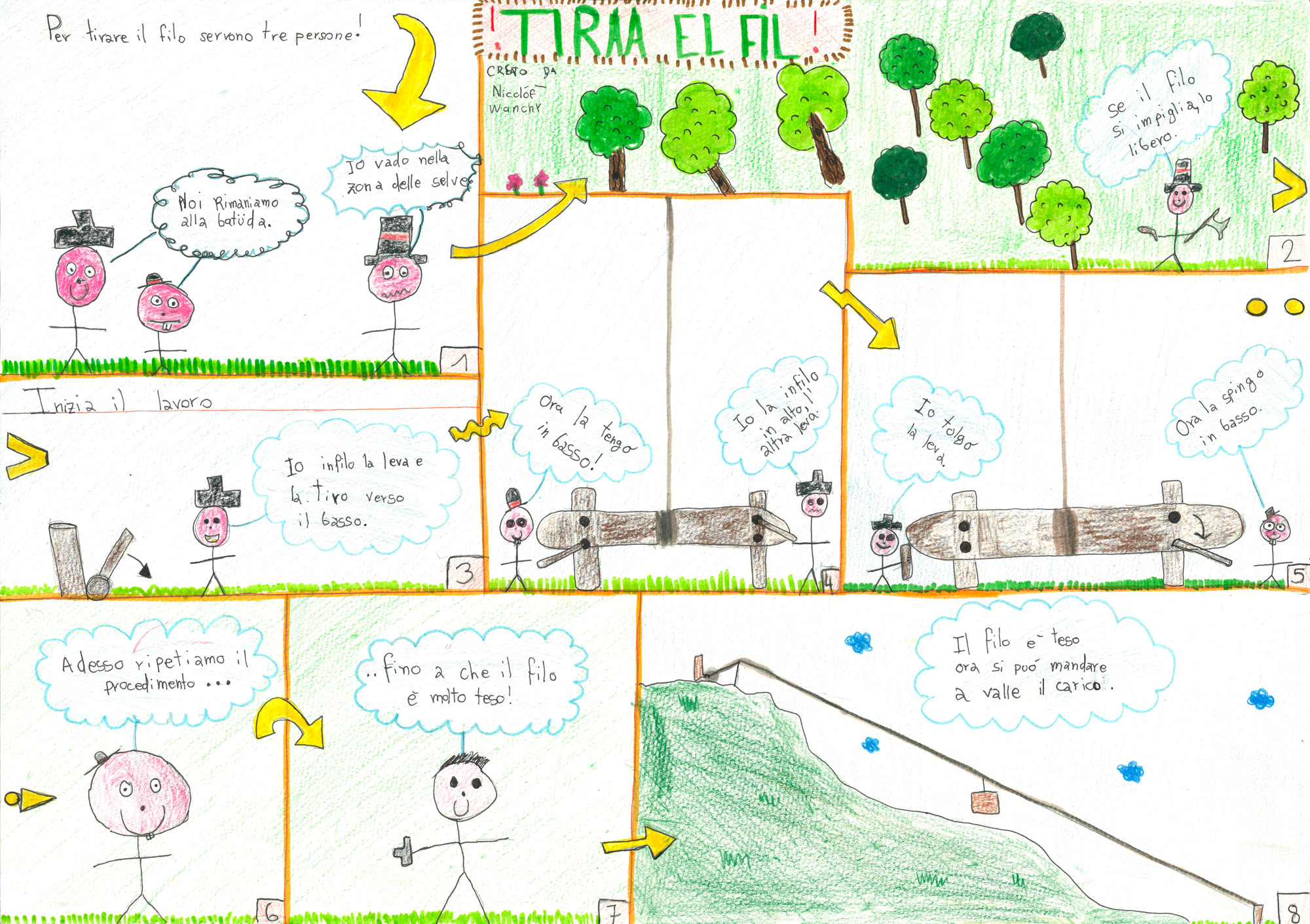

Tirè ul fir

Ladrigo

La buzza

La frana del Monte Crenone

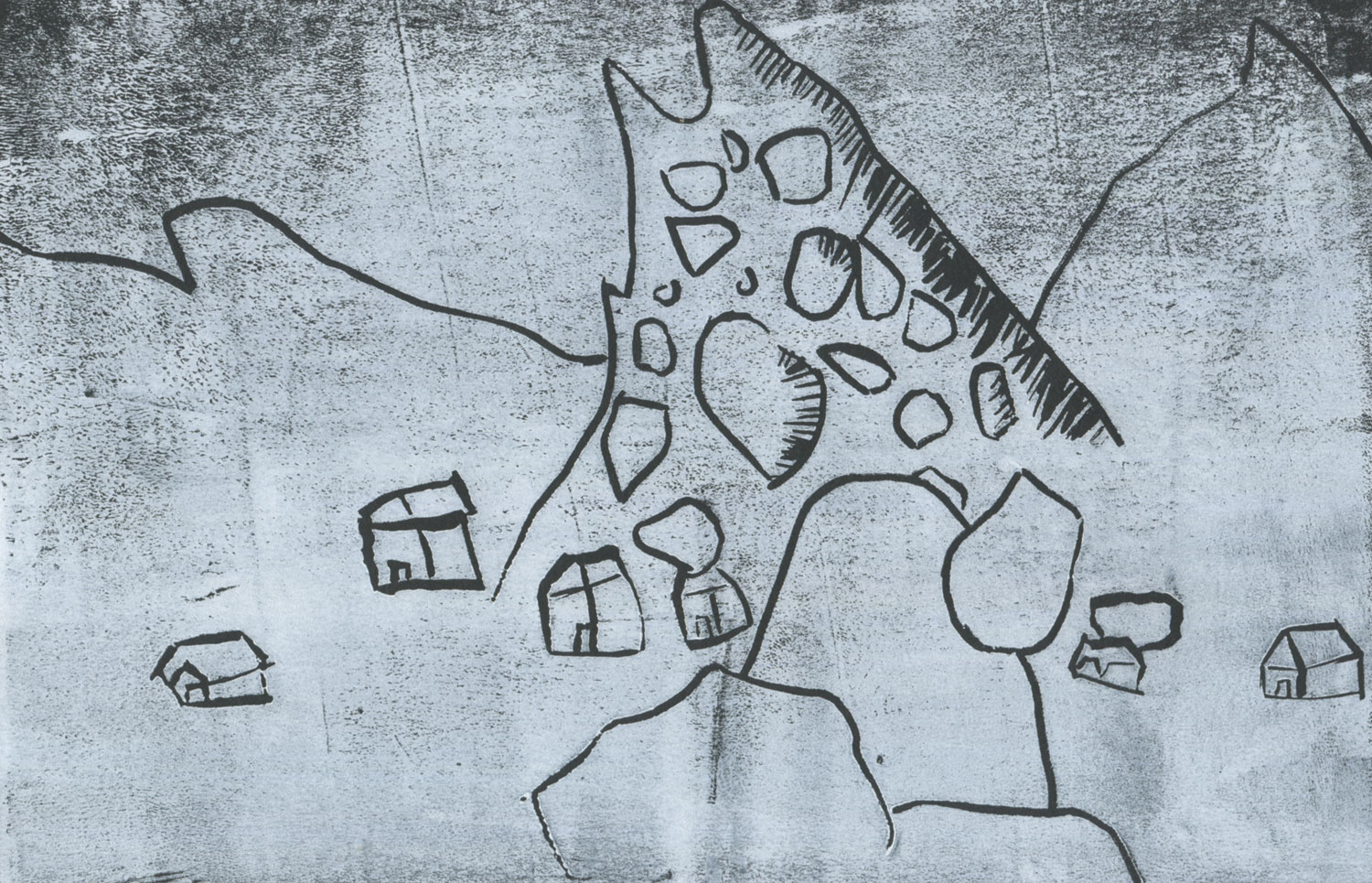

Nel settembre del 1513 cadde una grossa fra- na dal Monte Crenone. Dalla zona vicino alla cima si staccarono circa 20 milioni di m3 di roccia. I detriti si incanalarono nella vallata e si river- sarono sul piano, formando uno sbarramento tra le due montagne. La zona in cui cadde la frana è chiamata an- cora oggi “Büza di Biasca”.

La diga naturale

I detriti scesi dal Monte Crenone bloccarono il corso del fiume Brenno, formando un argi- ne alto 60 m. Col tempo i tre fiumi (Orino, Legiüna e Bren- no) continuarono a portare acqua che piano piano iniziò a formare un lago. Per salvarsi dall’acqua che allagava tutto il piano, gli abitanti di Malvaglia si trasferirono più in alto, dove ancora oggi si vedono delle vecchie case.

Il Lago di Malvaglia

Nei due anni dopo la caduta della frana, il lago si riempì fino alla sua estensione mas- sima. Era lungo 5 km, profondo circa 40 m e conteneva 130 milioni di m3 d’acqua. Il pelo dell’acqua si trovava a 390 m s.l.m. L’acqua arrivava circa a metà del campanile di Malvaglia e quasi a toccare il Castello di Serravalle; tutta Malvaglia, fino a Rongie, era sommersa. Gli altri paesi sommersi in parte erano Loderio e Semione. La leggenda narra che il parroco di Malvaglia andasse in barca al campanile della chiesa di S. Martino a suonare le campane.

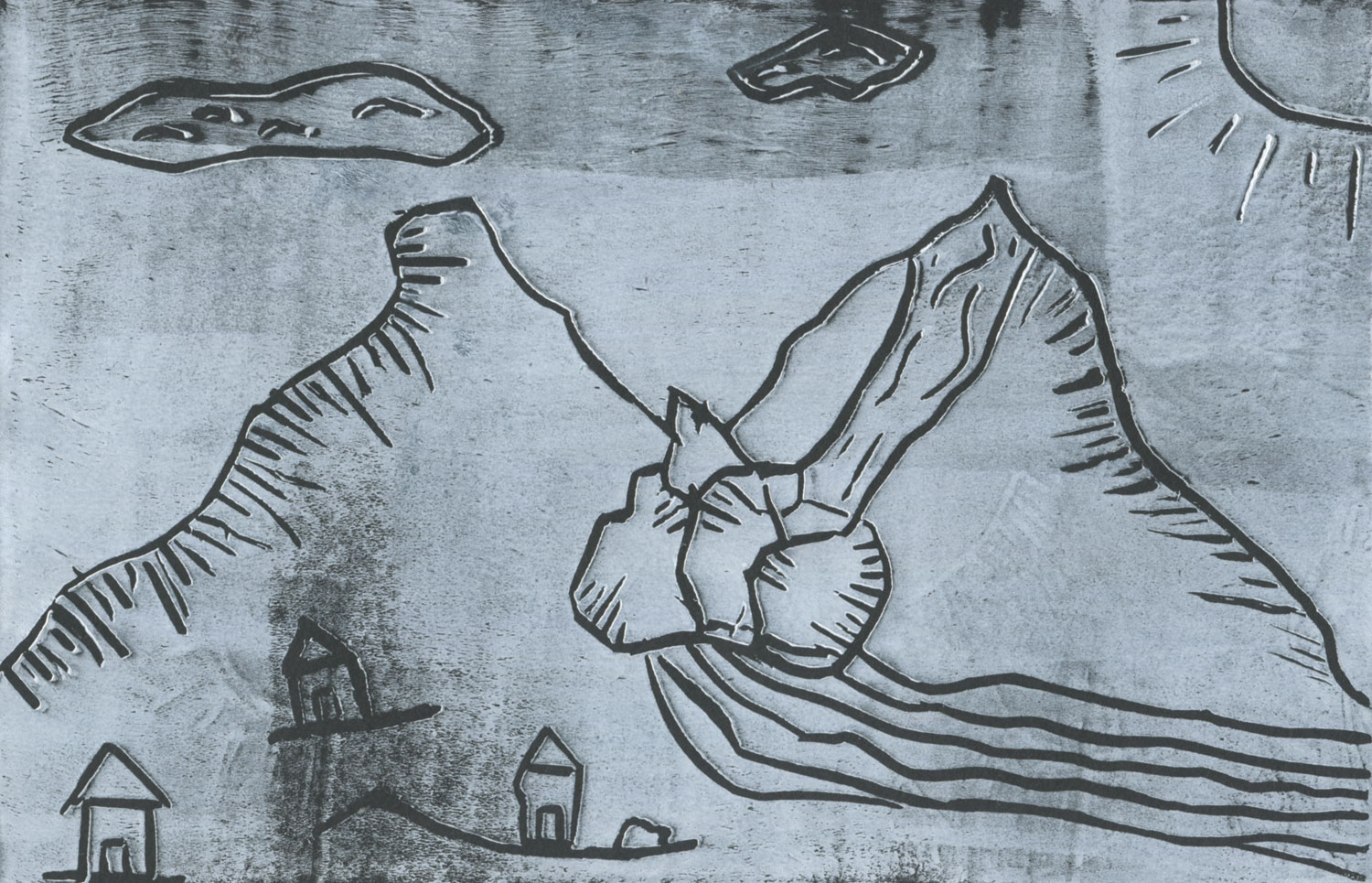

La Buzza

Il 20 maggio del 1515 a causa della pressione dell’acqua la diga naturale si ruppe, causando così la Buzza di Biasca. L’onda era alta 10 m e aveva una velocità di 40/60 km orari. L’impatto fu devastante: l’onda seguì il corso del fiume Ticino fino a raggiungere, due ore e mezza più tardi, il Lago Maggiore. Un’ora dopo la rottura della diga, l’onda arrivò a Bellinzona dove aggirò il Castel Grande, ruppe una parte della murata e il ponte della Torretta. Sul suo passaggio, secondo le notizie dell’epoca, la Buzza causò fino a 600 vittime.

Il processo

Era impensabile che la distruzione della diga potesse essere opera dell’uomo. Inoltre, gli unici a guadagnarci dalla scomparsa del lago furono i Malvagliesi perché recuperarono i loro campi. Così si diffuse l’idea che avessero usato la magia pur di liberarsi dell’acqua che ingombrava il paese. I Biaschesi decisero quindi di portare i Malvagliesi a processo, che si tenne a Bellinzona davanti a una commissione dei Cantoni Confederati. I Biaschesi accusarono i Malvagliesi di aver chiesto l’intervento di due maghi armeni per rompere la diga. I Malvagliesi si difesero portando le prove di avere assunto un “artifex” (un ingegnere), per controllare l’uscita dell’acqua del lago. I giudici diedero ragione ai Malvagliesi.